克罗地亚族青年达米尔的故事

【编者按】

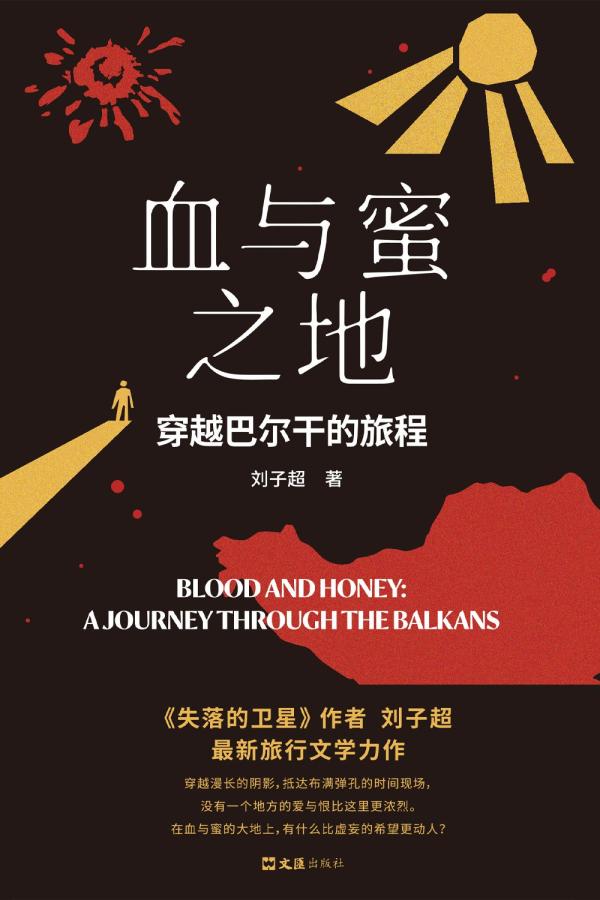

巴尔干地区是一个文化交汇之地,汇聚了各种语言、宗教和民族文化。这里有历史悠久的东正教、天主教和伊斯兰教传统,以及多元的语言和民俗。这个地区有着复杂而动荡的历史,包括多个帝国的统治和20世纪的冲突与战争。这些历史事件塑造了该地区的文化和政治版图。对《血与蜜之地: 穿越巴尔干的旅程》的作者刘子超来说,“巴尔干似乎不只是一个地理概念,而更像一个形容词,充满伤痛、挣扎、求索和希冀的复杂含义”。本文是作者在波黑南部城市莫斯塔尔的旅行见闻,摘自《血与蜜之地: 穿越巴尔干的旅程》,刘子超著,文汇出版社·新经典文化2024年10月版。澎湃新闻经授权刊发。

达米尔是克罗地亚族,生于1985年,至今未婚。他出生于莫斯塔尔郊外的一座克族村落,目前在城里的一家银行工作。两年前,他在克族区买了一套单身公寓。房子面积不大,但客厅中央的大沙发上铺着柔软的毛毯。他乐于将自家的沙发无偿提供给背包客,自己则扮演一名慷慨的沙发主。

尽管在莫斯塔尔找到经济实惠的住所并非难事,仍有许多旅行者倾向于选择免费的沙发客体验。他们将这种零住宿成本的旅行方式视作背包游的至高信条,认为只要每个人都愿意开放家中的沙发,理论上我们就能摆脱对资本主义酒店业的依赖。

这套沙发客式的共产主义理想固然令人向往,但我个人尚未尝试过。听闻沙发主中既有真正的好客之人,也不乏一些暗藏怪癖的家伙。身处异国他乡,如果不幸羊入虎口,那可就惨了。不过,通过沙发客网站结识这些热心肠的沙发主也是一种乐趣。他们通常热情好客,对本地情况了如指掌,也乐于分享自己的时间。

我就是这样认识的达米尔,让他带我去莫斯塔尔西南的克族聚居地转转。我们谈妥了价钱——他会提供车辆,兼任司机和向导。他的开价相当合理,尽管那是个工作日的上午,他还是承诺会在一小时内与我碰面。

按照约定,我在公寓附近那栋废墟前的空地上等待,但达米尔迟到了半小时。他解释说,他平时很少造访穆斯林区域,绕了一大圈才找到这里。他是一个已经开始谢顶的壮汉,穿着黑色套头衫和阔腿牛仔裤,凸显出较为发福的肚子和紧绷的臀部。他说起话来却是清脆的男中音,与粗犷的外表相比,有一种出人意料的温柔。

在与达米尔的闲聊中,我了解到,他除了是个沙发主,还是个裸体主义者。

我不太理解这个词的意思。我只知道欧洲有一些专为裸体爱好者设立的海滩,去那里的人们,无论男女,都必须赤身裸体——达米尔是指这个?

他点点头:“除此之外,我在家里通常也不穿衣服。”

“如果有沙发客来访怎么办?”我问。

达米尔解释说,他通常只接待男性客人,且会事先告知对方自己的生活方式。只有对方表示理解和接受,他们才能在他家过夜。不过,他补充道,他有时也会忘记提前说明。有那么几次,他赤身裸体地出现在客厅,直接把对方吓得从沙发上蹿了起来。

忆及往事,达米尔嘿嘿一笑。我突然觉得,我不做沙发客的决定是对的。要是万一碰上达米尔这样的谢顶壮汉,一丝不挂地从卧室里走出来,那可真让人不知如何是好。

我们坐上达米尔的黑色菲亚特,离开莫斯塔尔,进入地势崎岖的山区。公路大致与内雷特瓦河平行,透过草木混生的河岸,可以看到青色河水正向着莫斯塔尔的方向急速流淌。白色的阳光照耀着河谷中的石头房子,河对岸的大山露出惨白的石灰岩和颜色浅淡的公路。

这里是前南斯拉夫最贫穷的地区之一,也是克罗地亚的法西斯组织乌斯塔沙的重要招募地。当地有句谚语说,只有蛇、石头和乌斯塔沙才会在这里生长。实际上,这片土地至今依旧是克族民族主义情绪最高涨的地区。你会意识到,很多时候,贫穷与激进互为因果,相互维系。

达米尔告诉我,他的祖父是铁托麾下的反法西斯游击队员,而外祖父是乌斯塔沙分子。南斯拉夫时代,祖父过得风生水起,先在一家国有银行担任要职,之后又分到了大房子。与之相反,外祖父一家遭到整肃,最后不得不去德国做起了劳工。

后来,我在一本书中看到,南斯拉夫在20世纪六七十年代的典型形象是客籍劳工列车。还有一位南斯拉夫无名氏写了一首客籍劳工短诗:

把裤子脱了,亲爱的,别跟我讲规矩。

我从法兰克福一路回来,日子真是苦啊。

达米尔说,那的确是一段艰苦的日子,不过外祖父一家熬了过来。随着铁托时代的终结,南斯拉夫的经济渐渐陷入泥潭。

一年夏天,达米尔的母亲回乡探亲,邂逅了达米尔的父亲。尽管母亲一家曾因历史问题受到冷遇,但长年在德国打拼让他们相对富有。父亲虽然出身于受尊敬的革命家庭,但当时已经家道中落。因此,这段婚姻就家庭背景而言,可以说是门当户对。

在外祖父的克族村子里,达米尔的父母重新修缮了老屋。达米尔在那里出生、长大,后来在莫斯塔尔的克族区上学。他在大学时主修经济,毕业后进入莫斯塔尔的一家银行,同事也都是清一色的克族人。达米尔坦言,从小到大,他几乎没有与塞族或波什尼亚克族交往的机会。

我们经过一些战后被遗弃的村子——塞族和波什尼亚克族的村子。在这片克族人的汪洋大海中,它们就如同小片的孤岛。其中一个塞族村子还剩几户人家,村中残留着废弃的房子。达米尔提到,房子的主人很可能在内战中丧生,废墟就留在了那里。

“没人清理吗?”我问。达米尔侧头看了我一眼:“那可是需要钱的。”我们路过村中一座东正教堂时,恰巧有位神父走过。我们和他打了声招呼,神父哈了哈腰作为回应。神父告诉我们,村中大多数的塞族居民都已搬离,仅剩几户老年人选择留下,因此教会派他来这里继续守护信众。

他是一个二十来岁的年轻人,戴着眼镜,穿着法衣,蓄着浓密的黑色络腮胡。他打开教堂门,让我们进去看看。教堂里弥漫着熏香,壁画看上去已有年头。风吹进教堂,烛火如舞蹈般抖动。

教堂后面是一片墓地,铺满枯黄的落叶。墓碑散落在高大的松柏之间,上面青苔斑驳。达米尔说,这是个古老的塞族村庄,人们一直在这里繁衍生息。不过,等最后几位老人离世,这个村子恐怕也将成为历史。

神父一直想拉着我们闲聊,但我们还要赶路。“神父一个人守着教堂,肯定很寂寞。”达米尔上车后说。“也没有沙发客。”我调侃道。

“太寂寞了。”达米尔摇摇头。

我试着问起达米尔的童年。他比埃斯梅尔大上几岁,作为克族人,他对战争的记忆是怎样的?“战争爆发前的两天,正好是我七岁生日。”达米尔回忆道,“我还记得母亲给我买了一个大蛋糕,上面全是水果。”两天后,战争爆发,塞族军队大兵压境。村子里有几栋房子被炮弹击中,于是所有人开始逃亡。

达米尔一家往西逃,逃到了达尔马提亚的亲戚家,在那里躲了三个月。在达米尔的记忆中,那是一段快乐的日子。他不用上学,每天去海边游泳,在沙滩上挖坑,把比自己小的孩子埋起来。

“母亲一直担心家里的情况,不知道战火是不是殃及了我家,但我并没有这些担忧,只是开开心心地过日子。”达米尔说,“你懂的,孩子即便在战争的缝隙里也能找到乐趣。”

三个月后,塞族与克族达成秘密协议,战事暂停。当一家人回到村子时,发现有些房屋已成废墟,但他们家的房子幸存了下来。

不久,克族与波什尼亚克族的战事爆发,但战场被限制在莫斯塔尔的市区之内,达米尔的生活几乎未受影响,他依旧能够正常上学。

我说:“我遇到过一个波什尼亚克人,跟你年纪相仿。战争期间,他在莫斯塔尔,日子比你惨了不少。”

“我明白你的意思。”达米尔说,“但战争记忆就是个体化的、私人化的。我的确没有波什尼亚克人那么惨,但我同样憎恶这场操蛋的战争。”

***

我们到达波奇泰尔耶。这是一个古老的波什尼亚克村庄,内雷特瓦河从山脚下流过。陡峭的山石间生长着石榴树,山坡上散落着石头房子、哈吉 ·阿里贾清真寺和一座奥斯曼式的钟楼。

山顶有一座残缺不全的堡垒,顶端是八角形的瞭望塔。在奥斯曼帝国时期,这里是一个重要的防御点,因为翻过眼前这片起伏的群山就是奥匈帝国的疆域。

1993年,克族武装血洗了这个村子,包括建于1563年的哈吉 ·阿里贾清真寺,都成了蓄意攻击的目标。

我们沿着小路拾级而上,来到山顶的堡垒,爬上瞭望塔。这里的确是战略要地,能将整个内雷特瓦河谷尽收眼底。

群山在阳光的照耀下显得苍白,植被生长的地方如一块块褐色斑点。一座大桥正在河谷上方合龙,巨大的混凝土桥墩如同外来的入侵者,带着一股超现实感。河两岸散落着村庄,红顶白墙的风格与我在达尔马提亚所见的并无二致。远处,一列载满铝材的火车在风景中缓缓穿过,犹如远行的小舟。

达米尔说,铝是波黑为数不多的矿产资源。火车从这里驶向海边小城涅姆——那是我前往杜布罗夫尼克途中路过的地方——再从那里运往欧洲。

瞭望塔也曾在战争中受损,如今装上了透明的钢化玻璃作为围栏。这些简单的玩意儿虽然是这几年才修的,可是看上去却像上个世纪一般老旧。达米尔告诉我,波奇泰尔耶的修复工程得到了欧盟数百万欧元的资助。按照计划,这里原本会有咖啡馆、工艺品商店和艺术家小屋,只是一切都停留在了蓝图上。

“资金已经耗尽了。或者说,贪污完以后的钱已经花完了。但你看看结果如何?”达米尔愤愤地说,“等着瞧吧,这里很快就会重新变成废墟。你看到的一切就是这片土地的写照。”

山脚下,一个戴头巾的波什尼亚克妇女正在贩卖手工纪念品。可是除了我们,这里没有一个游客。时间已过正午,我们走进附近的一家餐馆解决午饭。刚才戴头巾的妇女再次出现,看来餐馆也是她家的。菜单只有一张小卡片,嵌在一块乒乓球拍大小的板子上。阳光透过窗户,照着伤痕累累的木桌。我终于忍不住问达米尔,既然他在银行工作,怎么能在上班时间跑出来?说实话,这个问题已经困惑了我很久。

达米尔搔搔稀疏的头发,然后解释道,莫斯塔尔的薪资水平很低,即便像他这样的白领,每月也只有寥寥几百欧元。“晋升之后薪水自然会多一些,还有拿回扣的机会,但我就是无意于此。”

据他自述,尽管已经工作多年,他宁愿待在职场底层。平时既不应酬同事,也不巴结领导。大家都清楚他无意争权夺利,所以只要做好本职工作,没人会介意他是否迟到早退。

“中国有一个词,叫‘躺平’,形容的正是你这种生活态度的人。 ”我为达米尔详细讲解了“躺平”的含义,以为会引起他的共鸣。

没想到他听后反问:“你们又不是生活在波黑,为什么要‘躺平’?”“因为生命只有一次。”“你们虽然竞争激烈,但也有很多机会。我们这里主要靠的是关系和贿赂。我们的官僚机构庞大,腐败滋生。年轻人往往需要通过行贿来获得心仪的职位。政府的工作最稳定,但没有关系几乎不可能得到。”

“那族裔身份会影响工作的选择吗?”

“当然。虽然我们早就通过了反就业歧视的法律,但现实是,许多地方依旧不愿意雇佣不同族群的人。”

达米尔摇了摇头,继续说道:“莫斯塔尔这地方很矛盾。一方面,很多人,尤其是战后出生的年轻人,对分界线已经不再关心,也不在乎别人是哪个族群的。但另一方面,种种分歧依然存在,社会如同一片散沙,任何政治上的决定,最终都会陷入僵局。人们在心底仍然担心未来会发生不测。”

“你觉得发生不测的可能性有多大?”

“很难说。”达米尔看了看我,“但如果有一天,你听说我们出事了,说明我们已经陷入大麻烦了。因为只有发生大麻烦的时候,外界才会关注我们。其余的时候,我们都被轻蔑地忽略掉了。”

窗外是一条白色大路,树上蒙着尘土。山坡的菜地里,橡皮水管哗哗地流水。路边,一个农人正在劈柴,斧头在阳光下一上一下闪着光。

“很多问题都是贫穷造成的。在莫斯塔尔,一个月能挣到五百欧元,就已经算是相当可观的收入了。”达米尔指着那个正在忙碌的农民说,“这些人,如果一个月能挣到两百欧元,就已经谢天谢地了。”

两百欧元,折合成人民币也就一千多元。仅凭这点钱,他们的生活能过得下去吗?“你看到山坡上的菜地了吧?”达米尔说,“这就是秘诀所在。他们大部分吃的东西都靠自己种,只有很少的日用品去城里买。”

喜欢"克罗地亚族青年达米尔的故事"的人也看了

-

充满自然气息的四季花草钩编(李子柒推荐) pdf mobi txt word epub 下载 2024

-

我们与幻想及怪兽之间的亲密关系:詹姆斯·卡梅隆如何拍电影

-

新编简明英汉-汉英小词典 pdf mobi txt word epub 下载 2024

-

专访|布克奖得主萨曼莎·哈维:第一个购买《轨道》翻译版权的是中国出版商

-

米粒与蛤蟆城堡(注音全彩美绘)/王一梅最成长系列童话/最小孩童书 pdf mobi txt word epub 下载 2024

-

“卓越大师·中国2025”长名单于上海国际童书展现场发布

-

胸壁外科的极简法则 pdf mobi txt word epub 下载 2024

-

2024出版品牌影响力大会:小而美占多数,人文社科赛道最“卷”

-

执业医师历年真题与解析 pdf mobi txt word epub 下载 2024

-

探秘巴黎:第五版非官方全方位旅行指南

- 掌握Access 2007:从入门到精通的全面指南

- 方圆之韵 pdf mobi txt word epub 下载 2024

- 摇滚吉他大师:从传奇演奏到文化影响的全面探索

- 艺术与科学的交汇:探索人类创造力的无限边界

- 航空故事(套装共4册) pdf mobi txt word epub 下载 2024

- 六年级下册数学课程全攻略:掌握小数、分数、几何与统计,开启数学新世界

- 启功杂忆 pdf mobi txt word epub 下载 2024

- 3D洞洞书·动物:激发孩子好奇心的互动启蒙读物

- 台湾一本就GO:全方位攻略带你畅游宝岛

- 跟着音乐去旅行 pdf mobi txt word epub 下载 2024

- 拿破仑(DVD) pdf mobi txt word epub 下载 2024

- 法国地图册 pdf mobi txt word epub 下载 2024

- 血管外科临床解剖学钟世镇山东科学技术出版社【现货实拍 可开发票 下单速发 正版图书】 pdf mobi txt word epub 下载 2024

- 上世纪20年代的中国摩登女子与娜拉叙事

- 恐龙都去哪里了:恐龙消失之谜 pdf mobi txt word epub 下载 2024

- 文化中国行·长江之歌|镇馆之宝——怀素《苦笋帖卷》将亮相

- 英语四六级高分作文秘籍:从入门到精通

- 全面备考攻略:2013年全国造价工程师执业资格考试深度解析与实战训练

- 构建高效电商应用:Django与Vue.js的完美结合与实践指南

- 特大新闻:全球气候变化引发极端天气事件频发及其深远影响